डा. लेनिन और श्रुति की दास्तान : मैं साक्षी हूँ उस जज़्बे की, जिसने प्रेम को इंसाफ़ का आंदोलन बना दिया!

संस्मरणः बनारस की गलियों से उठी वह पुकार, जो दुनिया तक न्याय के संघर्ष की गूंज बन गई

विजय विनीत

साल 2001 मेरे जीवन का एक मोड़ था। पत्रकारिता ने मुझे बड़े अखबारों की चकाचौंध दिखाई, सत्ता के गलियारों की चालबाज़ियां दिखाईं और यह भी दिखाया कि खबरें किस तरह बिकती हैं और किस तरह दबाई जाती हैं। दैनिक जागरण के बाद अमर उजाला में बिताए कई सालों ने मुझे पत्रकारिता की भट्टी में तपाया जरूर, लेकिन भीतर एक खालीपन भी पैदा किया।

अखबारों की दुनिया में रोज़ खबरें बनती और बिगड़तीं। कहीं कोई नेता गिरता, कहीं कोई उठता। कहीं किसी अपराध की गूंज पन्नों पर शोर करती, तो कहीं कोई हादसा दूसरे ही दिन बासी हो जाता। मगर इन सबके बीच मुझे लगता कि असली जीवन इन पन्नों से बाहर है-वहां, जहां लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता।

शायद इसी बेचैनी का नतीजा था कि मैंने बनारस लौटने का फैसला किया। बनारस मेरे लिए सिर्फ़ जन्मभूमि नहीं, बल्कि वह धरती थी जिसने मुझे सोचने की ताकत दी थी। यहां गंगा की धारा थी जो हर बेचैन आत्मा को शांत कर देती है, यहां घाट थे जो समय की नदी में डूबकर भी अमर खड़े हैं, और यहां वे लोग थे जो संघर्ष करते हुए भी गाते-बजाते, जीते रहते हैं।

जब ट्रेन मुझे बनारस लेकर लौटी, तो लगा जैसे मैं किसी अजनबी शहर में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर लौट आया हूं। गंगा की हवा ने मुझे छुआ और मैं जान गया कि यहां लौटना ही सही निर्णय था। बनारस लौटने के तुरंत बाद मैंने हिन्दुस्ता टाइम्स ज्वाइन किया। इसी दौरान मुझे एक ऐसी घटना का सामना करना पड़ा, जिसने मेरी पत्रकारिता और जीवन दोनों को नई दिशा दी। वह मातलदेयी गांव की त्रासदी थी।

उस दिन पुलिस की बेरहमी ने दलितों और पिछड़ों को तार-तार कर दिया था। मैंने देखा-औरतों के चेहरे पर लाठियों की चोटें थीं, उनकी आंखों में अपमान का सैलाब था। मासूम बच्चों को बेरहमी से छतों से नीचे फेंक दिया गया था। खाकी वर्दी, जो सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए थी, उस दिन भय और आतंक की पहचान बन गई थी।

मैं वहां खड़ा था, पत्रकार के रूप में। पर पत्रकार से पहले मैं इंसान था, और मेरी रगों में भी गुस्सा उबल रहा था। मगर सामने पुलिस थी, हथियार थे और समाजसेवियों की चुप्पी। जिन्हें वहां होना चाहिए था, वे गायब थे। तभी मैंने देखा-दो लोग भीड़ से निकलकर उस त्रासदी के बीच खड़े हो गए। डा. लेनिन और श्रुति।

उनकी उपस्थिति जैसे एक अंधेरी रात में दीपक जल जाने जैसी थी। उन्होंने न नारे लगाए, न भाषण दिया। बस बेबस लोगों के साथ खड़े हो गए। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, आंखों में आक्रोश और चाल में साहस। उस क्षण मुझे लगा कि यहां से मेरी मुलाकात सिर्फ़ दो लोगों से नहीं, बल्कि एक विचार से हो रही है-उस विचार से जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे सामने कैसी भी ताकत क्यों न हो।

मातलदेयी की उस मुलाकात के बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें जोड़ गया। जब भी मैं अन्याय और ज्यादती की घटनाओं को कवर करने जाता, डा. लेनिन और श्रुति वहां मिलते। कभी तपती धूप में पसीने से तर-बतर, कभी बरसते पानी में भीगते हुए, कभी ठंडी हवाओं में ठिठुरते हुए, लेकिन हमेशा मौजूद। उनकी मौजूदगी मुझे बार-बार यह एहसास दिलाती कि न्याय केवल किताबों का शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक आचरण है।

उनकी लड़ाई केवल अदालतों या अखबारों में नहीं लड़ी जाती थी। उनकी लड़ाई उस मैदान में लड़ी जाती थी, जहां लोग अपने हक़ की उम्मीद खो चुके थे। यह लड़ाई किसी एक दिन या किसी एक घटना की नहीं थी, यह तो उनके जीवन का स्थायी हिस्सा थी।

डा. लेनिन के भीतर एक और विरासत धड़कती थी। उनके पुरखों ने अंग्रेजों से जंग लड़ी थी। वही खून, वही जज़्बा उन्हें इस दौर के भ्रष्ट सिस्टम से टकराने की ताकत देता था। फर्क बस इतना था कि उनके हथियार अब सत्य और साहस थे।

मदद का मौन आचरण

एक घटना है, जो मुझे आज भी भीतर तक छू जाती है। हमारे दफ्तर का एक साथी पत्रकार बेहद मुश्किल में था। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थीं और घर की हालत ऐसी कि इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। उस पत्रकार की आंखों में लाचारी थी। वह बोल भी नहीं पा रहा था कि मदद मांगे कैसे। ऐसे समय में डा. लेनिन ने चुपचाप आगे बढ़कर पूरा अस्पताल का खर्च उठा लिया।

उन्होंने कभी किसी से इसका जिक्र नहीं किया। न अखबार की सुर्खी बनी, न सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट। मुझे तब लगा कि मदद का असली रूप यही है जो बिना आडंबर, बिना ढोल-नगाड़े, किसी के जीवन में आशा का दीपक जला दे।

बनारस में मैंने ढेरों समाजसेवियों को देखा। कुछ ऐसे भी, जिनके घरों में विदेशी नस्ल के पालतू कुत्ते सैलून में सजाए जाते हैं, जबकि उनकी जुबान पर हमेशा गरीबों की लड़ाई का गीत होता है। और फिर एक ओर था डा. लेनिन का घर। जब भी मैं वहां गया तो कुछ पुरानी कुर्सियां, बेतरतीब रख-रखाव और साधारण जीवन देखकर लगा कि यह घर खुद गवाही दे रहा है कि इसका मालिक दिखावे का नहीं, सच्चाई का आदमी है। यह घर सादगी का आश्रय था और उस सादगी के भीतर छिपी थी वह ताकत जो समाज के आखिरी आदमी को जीने का हक दिलाने के लिए लड़ रही थी।

बनारस और उपहास की राजनीति

बनारस एक विचित्र शहर है। यहां जितनी गंगा की धाराएं बहती हैं, उतनी ही गपशप की नदियां भी। यहां कोई भी आदमी अगर सचमुच इतिहास लिखने निकल जाए, तो सबसे पहले उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। मैंने यह बार-बार देखा और महसूस किया।

डा. लेनिन भी इस उपहास से अछूते नहीं रहे। बनारस के कुछ कथित समाजसेवी, जिनकी लड़ाई केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित थी, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे। ताने, आलोचना, बदनाम करने की चालें-सब कुछ हुआ। लेकिन इससे भी आगे जाकर उन पर फर्जी मुकदमे तक दर्ज कराए गए।

मैंने देखा कि कैसे लोग बिना कुछ किए ही अपने नाम चमकाना चाहते थे, और जो सचमुच हर रोज़ जलते सूरज में खड़े होकर लड़ रहा था, उसे गिराने की साजिश रचते थे। मगर डा. लेनिन की दृढ़ता ऐसी थी कि वे हर हमले के बाद और मज़बूत होकर खड़े हो जाते।

कई बार मैंने सोचा कि आखिर इस आदमी को थकान नहीं होती? इतने मुकदमों, इतने विरोधों, इतनी मुश्किलों के बीच कोई टूटता क्यों नहीं? पर डा. लेनिन हर बार और अडिग दिखाई देते।

उनका संघर्ष केवल बाहर की ताकतों से नहीं था। कई बार अपनों से भी उन्हें लड़ना पड़ा। अपनों से लड़ाई हमेशा ज्यादा कठिन होती है। मगर वे पीछे नहीं हटे। उनकी आंखों में हमेशा वही जिद दिखाई देती थी, “अन्याय जहां होगा, वहां खड़ा होना ही होगा।”

इस जिद ने ही उन्हें अलग बनाया। यह जिद किसी कट्टरपंथ या जिद्दीपन से नहीं उपजी थी, बल्कि करुणा से जन्मी थी। दूसरों का दर्द उनके भीतर ऐसे उतर जाता था मानो खुद उनके शरीर पर चोट लगी हो।

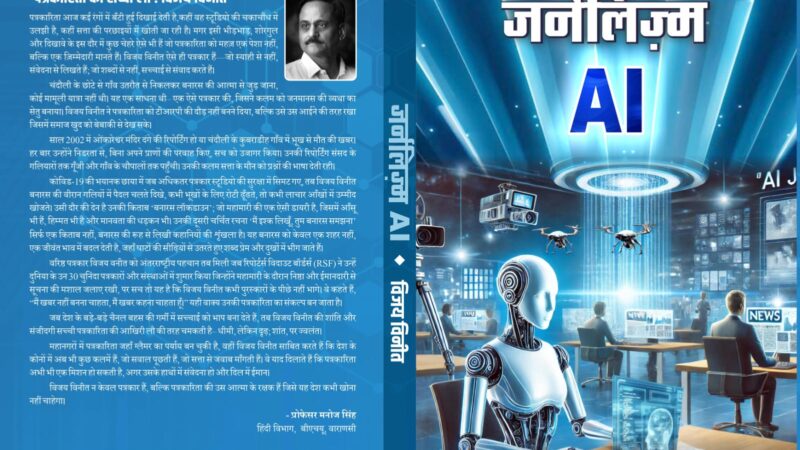

डा. लेनिन की लेखनी और किताबें

डा. लेनिन केवल संघर्ष के मैदान में ही नहीं, कलम की दुनिया में भी उतने ही सशक्त हैं। उनकी कई किताबें लंदन के फ्रंटपेज पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई हैं। यह कोई छोटी बात नहीं। बनारस की गलियों से निकलकर किसी की आवाज़ अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचे जो यह साबित करता है कि उनका काम सीमाओं से परे है।

उनकी किताब ‘दलित’ ने मुझे गहरे तक प्रभावित किया। इसे पढ़ते हुए मुझे लगा जैसे मैं उन अनकही कहानियों से गुजर रहा हूं जिन्हें समाज हमेशा किनारे धकेल देता है। यह किताब केवल दलित जीवन का दस्तावेज़ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ लिखा गया एक घोषणापत्र है। उनकी लेखनी में गुस्सा नहीं, करुणा है। आक्रोश है, मगर वह आक्रोश नफरत का नहीं, बदलाव का है। यह आक्रोश किसी दीवार को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस दीवार के पार रोशनी पहुंचाने के लिए है।

श्रुति-सहयात्री, सहसंघर्षी

इस संस्मरण में यदि मैं श्रुति का जिक्र न करूं तो यह अधूरा होगा, क्योंकि डा. लेनिन का संघर्ष अकेले का नहीं, दोनों का है। श्रुति हर जगह उनके साथ खड़ी मिलती हैं। मैंने उन्हें मातलदेयी की घटना से लेकर जंगलों और बस्तियों तक हर जगह देखा है। उनका साहस और धैर्य उतना ही बड़ा है जितना डा. लेनिन का।

वे किसी मंच पर भाषण देने से ज्यादा चुपचाप काम करने में विश्वास रखती हैं। लेकिन उनकी चुप्पी कभी कमज़ोरी नहीं रही। वह चुप्पी भीतर एक शक्ति की तरह है, जो हर संघर्ष को स्थिरता देती है। मुझे कई बार लगा कि अगर श्रुति न होतीं, तो शायद डा. लेनिन का संघर्ष इतना लंबा और सशक्त न हो पाता। दोनों मिलकर जैसे एक-दूसरे की सांस बन गए हैं-एक-दूसरे में गुम, फिर भी समाज के लिए पूरी तरह उपस्थित।

20 अगस्त 2025 का दिन अब करीब है। इस दिन उनकी संस्था पीवीसीएचआर और जनमित्र न्यास का वार्षिक जलसा होगा। यह केवल एक आयोजन नहीं होगा, बल्कि समाज और मानवता का संगम होगा। इस अवसर पर देश के जाने-माने पत्रकार स्व. अनिल चौधरी की स्मृति में डा. लेनिन की किताब का विमोचन किया जाएगा। अनिल चौधरी का नाम सुनते ही मेरे भीतर कई स्मृतियां तैर जाती हैं। पत्रकारिता के उस दौर की स्मृतियां, जब खबरें बिकती नहीं थीं, बल्कि जीती जाती थीं।

मुझे लगता है कि इस विमोचन का क्षण केवल एक औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि एक तरह से अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम होगा, क्योंकि डा. लेनिन की किताबें हमें याद दिलाती हैं कि पत्रकारिता और समाजसेवा का मूल सार अब भी जिंदा है।

बनारस की गूंज

कभी-कभी मैं सोचता हूं कि बनारस ने ऐसे व्यक्तित्व क्यों गढ़े। यह वही शहर है जिसने कबीर को जन्म दिया, जिसने तुलसी को आसरा दिया, जिसने शंकराचार्य की आवाज़ सुनी और जिसने गली-गली में फकीरों का जमघट देखा।

शायद इसी मिट्टी में वह तासीर है जो इंसान को व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। डा. लेनिन और श्रुति भी उसी परंपरा के उत्तराधिकारी लगते हैं। बनारस उन्हें उपहास में घेरता है, साजिशों में उलझाता है, मगर वे फिर भी खड़े रहते हैं। जैसे गंगा की धारा, जिसमें चाहे कितनी गंदगी क्यों न मिले, वह बहना बंद नहीं करती।

मैंने लेनिन जी से जब पहली बार उनके बचपन के बारे में सुना, तो लगा जैसे किसी उपन्यास का नायक बोल रहा हो। गांव की मिट्टी, गरीबी और जातिगत भेदभाव के बीच बीता उनका बचपन मेरे सामने किसी चित्र की तरह उभर आया।

वे बताते हैं कि उन्होंने छोटी उम्र में ही देख लिया था कि अन्याय किस तरह इंसान की आत्मा तक को दबा देता है। जाति और वर्ग का बोझ केवल सामाजिक ढाँचे को नहीं, बल्कि बच्चों की मासूम आँखों तक को चुभता है। यही अनुभव उनके भीतर एक आग बनकर जलता रहा और शायद यही आग उन्हें सामान्य जीवन की सहज राह छोड़कर असामान्य संघर्षों की कठिन डगर पर ले गई।

संवेदनाओं की रोशनी

मैंने हमेशा माना है कि कोई भी संघर्ष केवल ग़ुस्से से आगे नहीं बढ़ सकता। संघर्ष को टिकाऊ बनाने के लिए उसमें संवेदना का होना ज़रूरी है। और यह संवेदनशीलता डॉ. लेनिन को मिली श्रुति नागवंशी के रूप में। डा.लेनिन ने श्रुति के साथ प्रेम विवाह किया है और उसी प्रेम से उन्होंने जनसेवा का जुनून पैदा किया।

श्रुति जी को देखकर मैंने जाना कि किसी आंदोलन को मानवीय चेहरा देने के लिए उसमें करुणा का कितना गहरा होना ज़रूरी है। वे केवल जीवन संगिनी नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का आधा हिस्सा हैं। उनकी आँखों में करुणा है, उनके व्यक्तित्व में मातृत्व की गहराई है और उनके शब्दों में वह शांति है जो किसी भी घायल मन को सहला सके।

मैंने उन्हें कई बार देखा है-बच्चों के बीच, महिलाओं के बीच, दलित बस्तियों में। उनका सहज व्यवहार लोगों को यह भरोसा दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। सच कहूँ तो मैंने उनके व्यक्तित्व में वह दृढ़ता पाई जो हर बड़े आंदोलन की जड़ में होती है।

पीवीसीएचआर : दिलों से निकली संस्था

लेनिन और श्रुति ने मिलकर “पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (PVCHR)” की नींव रखी। जब मैंने पहली बार इस संस्था का काम देखा, तो लगा कि यह सिर्फ़ एक संगठन नहीं, बल्कि उनके दिलों का विस्तार है। वे उन बस्तियों तक पहुँचे जहाँ सरकार और व्यवस्था की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। मैंने उन्हें बुनकरों की अंधेरी कोठरियों में जाते देखा, जहाँ हथकरघों की चरमराहट तो थी, लेकिन रोटियों की खामोशी भी। मैंने उन्हें मुसहर बस्तियों की भूखी रातों में जाते देखा, जहाँ माँएँ बच्चों को आधे पेट सुलाती थीं। वहाँ जाकर उन्होंने केवल आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि उम्मीद का दिया भी जलाया।

लेनिन जी का स्वभाव मैंने हमेशा आग की तरह पाया। अन्याय देखकर वे कभी चुप नहीं रह सकते। उनकी आवाज़ में गुस्सा है, लेकिन वह गुस्सा रचनात्मक है। वे लिखते हैं, बोलते हैं, और अपनी बात इतनी पैनी स्पष्टता से रखते हैं कि सामने वाला चुप रह जाए।

इसके उलट, श्रुति जी की भूमिका उस पेड़ की जड़ों जैसी है, जो तूफ़ानों के बीच भी उसे ज़मीन से बाँधे रखती हैं। बच्चों और महिलाओं के बीच उनका काम उनकी असली पहचान है। मैंने देखा है कि वे कैसे किसी पीड़ित स्त्री को सहलाते हुए उसका दर्द बाँट लेती हैं। वे किसी घायल बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे यह अहसास दिला देती हैं कि दुनिया अब भी जीने लायक है।

उन दोनों के जीवन ने मुझे यह सिखाया कि प्रेम केवल दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता। जब प्रेम सच्चा होता है, तो वह समाज की पीड़ा और खुशी को भी साझा करता है। मैंने देखा है कि उनके लिए त्योहार वह दिन होता है जब किसी भूखे बच्चे को अन्न मिले। उनका उत्सव वह है जब किसी स्त्री को न्याय मिल जाए। और उनकी जीत वह है जब किसी हाशिए पर खड़े इंसान की आवाज़ व्यवस्था तक पहुँच सके।

बनारस से दुनिया तक गूंज

मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बनारस की यह जोड़ी अब केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है। उनकी गूंज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुँची है। मैंने सुना है कि जब वे संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार की बात करते हैं, तो उनकी आवाज़ में केवल आँकड़े नहीं, बल्कि उन बस्तियों का दर्द भी होता है जिन्हें उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। उनके शब्द आँकड़ों की ठंडक से मुक्त होते हैं और उनमें जीवन की गर्माहट होती है। यही वजह है कि दुनिया उन्हें सुनती है और उन पर भरोसा करती है।

मैं यह भी जानता हूँ कि हर संघर्ष की अपनी कीमत होती है। लेनिन और श्रुति ने भी यह कीमत चुकाई है। उन्हें धमकियाँ मिलीं, अड़चनों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार ने भी इन कठिनाइयों को झेला। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मैंने उनके घर में देखा है कि कैसे उनकी रसोई दूसरों की भूख से बड़ी रही। उनके बच्चों का बचपन भी इस संघर्ष का सहभागी बना। मगर उन्होंने हमेशा अपने निजी सुख से ज़्यादा समाज की पीड़ा को महत्त्व दिया।

आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि डा. लेनिन और श्रुति से मुलाकात मेरे जीवन का सौभाग्य थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि पत्रकारिता केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस है। उनकी सादगी, उनकी साफगोई, उनकी जिद और उनका करुणामय हृदय-ये सब मिलकर एक ऐसी धुन रचते हैं, जिसे सुनकर भीतर कुछ बदल जाता है।

मुझे लगता है कि उनकी कहानियों का कोई अंत नहीं है। यह कहानियां गंगा की धारा की तरह हैं जो बहती रहती हैं, निरंतर, अनवरत। शायद यही कारण है कि जब भी मैं उनकी याद करता हूं, तो मेरे भीतर एक गूंज उठती है कि संघर्ष ही जीवन का असली संगीत है और करुणा ही उसका सबसे सुंदर स्वर।

प्रेम और संघर्ष का प्रतीक

बनारस में रहते हुए मैंने समाजसेवियों और तथाकथित बुद्धिजीवियों की एक लंबी फेहरिस्त देखी है। कोई गांधी और विनोबा का नाम लेकर अपना रास्ता बनाता रहा, तो कोई कबीर का झंडा उठाकर सरकारी ग्रांट हजम करता रहा।

धोखाधड़ी, फर्जी कहानियाँ और अपने स्वार्थ को समाज सेवा का मुखौटा पहनाकर पेश करने की आदत इस शहर के कई चेहरों पर साफ़ दिखाई देती रही है। लेकिन इन्हीं चेहरों की भीड़ में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अलग चमकते हैं, जो सच्चे और ईमानदार हैं, और जिनके भीतर गरीबों, आदिवासियों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए सचमुच खदबदाहट है।

इन गिने-चुने नामों में डॉ. लेनिन और श्रुति नागवंशी सबसे अलग दिखाई देते हैं। मैंने उन्हें सिर्फ़ किताबों में नहीं पढ़ा, बल्कि करीब से देखा है। देखा है कि कैसे वे हर समय, हर किसी के लिए खड़े रहने वाले इंसान की तरह जीते हैं। आज जब मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ तो यह केवल एक संस्मरण नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और प्रेम की वह कहानी है, जिसने मेरे जैसे कई लोगों को जीने का, सोचने का और समाज को देखने का नया नज़रिया दिया।

आज जब मैं डॉ. लेनिन और श्रुति नागवंशी को देखता हूँ, तो वे मुझे किसी साधारण दंपति की तरह नहीं दिखते। वे मुझे उन पथिकों की तरह नज़र आते हैं जिनका सफर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है। उनका जीवन मुझे यह विश्वास दिलाता है कि असली विरासत ज़मीन-जायदाद नहीं होती, बल्कि वे मुस्कुराहटें होती हैं जिन्हें हम अपने संघर्ष और प्रेम से किसी और के जीवन में बोते हैं।

उन दोनों की कहानी मेरे लिए सिर्फ़ पढ़ने या सुनने की चीज़ नहीं है। यह कहानी मेरे दिल में बसी है। मैंने उन्हें अपने शहर की गलियों में चलते देखा है, मैंने उनके भीतर की बेचैनी को महसूस किया है और मैंने उनके काम से यह सीखा है कि अगर इंसान चाहे तो अकेला भी पूरी दुनिया को बदलने की शुरुआत कर सकता है।

आज जब मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ, तो यह मेरे लिए गर्व की बात है कि बनारस ने ऐसे सपूत दिए हैं। लेनिन और श्रुति की कहानी मुझे बार-बार यह याद दिलाती है कि प्रेम और संघर्ष जब एक साथ चलते हैं तो जीवन न केवल जीने लायक बनता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का रास्ता खोल देता है।

(लेखक बनारस के वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक हैं)